【千葉大学医学部附属病院 副病院長、病院経営管理学研究センター長 、ちば医経塾塾長 井上貴裕】

DPC/PDPSにおいて適切な評価を受けるために定義副傷病を実態に応じて入力することの重要性について本連載でも取り上げてきた(連載第10回)。定義副傷病に該当することによって、診断群分類ごとの平均在院日数である入院期間IIの設定が大幅に延長されることが多く、仮に同じ在院日数で患者を退院させたとしても、効率性指数では高い評価を受けることにつながるだろう。そもそも合併症を持った患者は在院日数が長引きがちであるから、入院期間IIの評価が延びることは増収になる可能性もある。

また、患者構成が評価された複雑性指数においても、定義副傷病に該当する患者の評価は高くなる。入院期間IIが長くなれば、1入院包括点数も高まるわけで、合併症を持った患者は複雑だという理解は難しくない。そして何よりも、DPC/PDPSという制度の健全な発展のためには、実態に応じて病名を入力することが重要であり、当該データは医療政策や診療報酬改定、各種データベース研究にも用いられるため、その有効性を高めるためにも重要である。

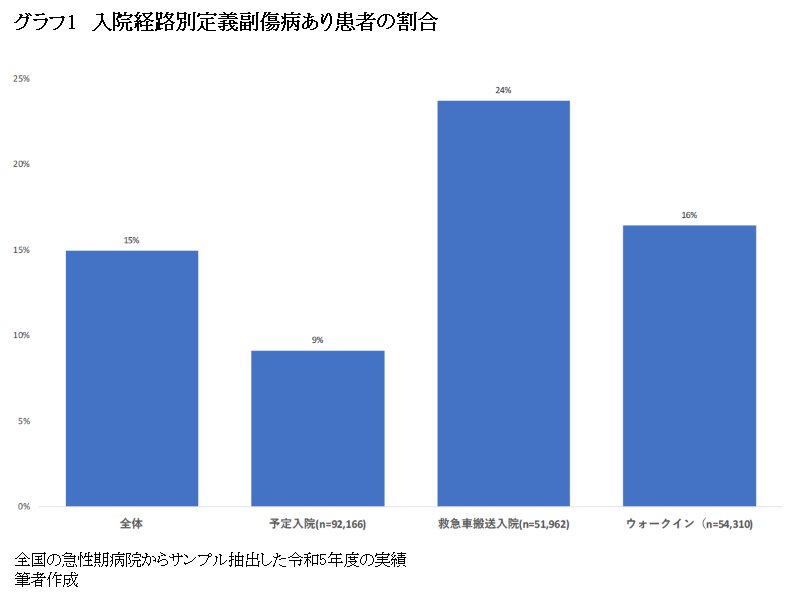

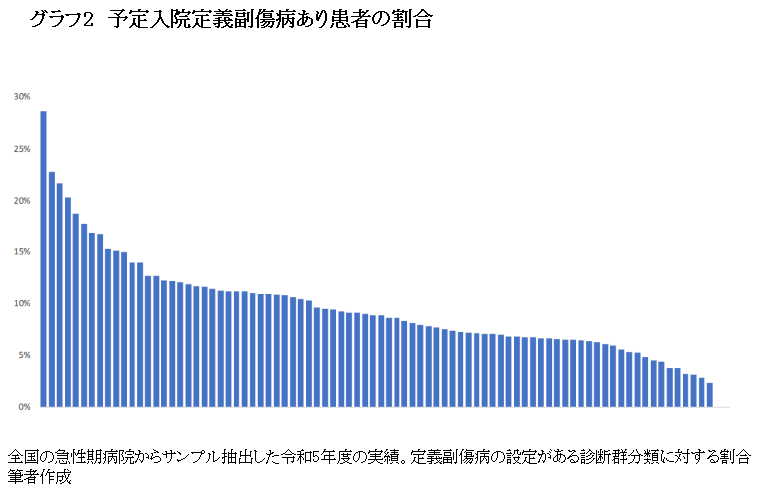

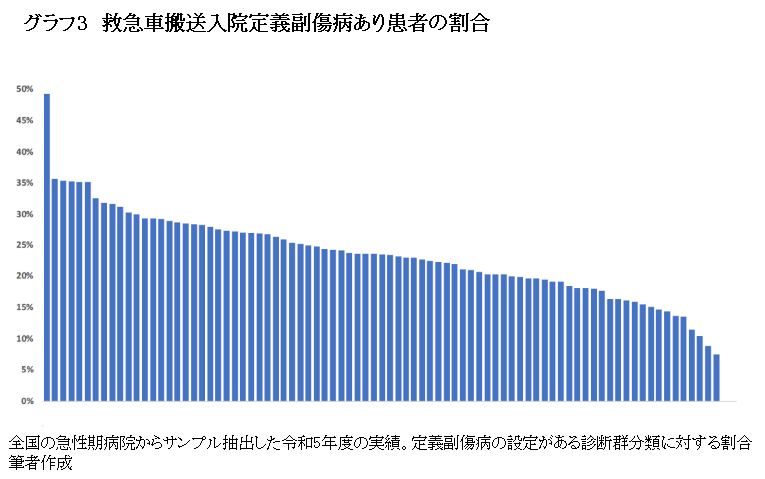

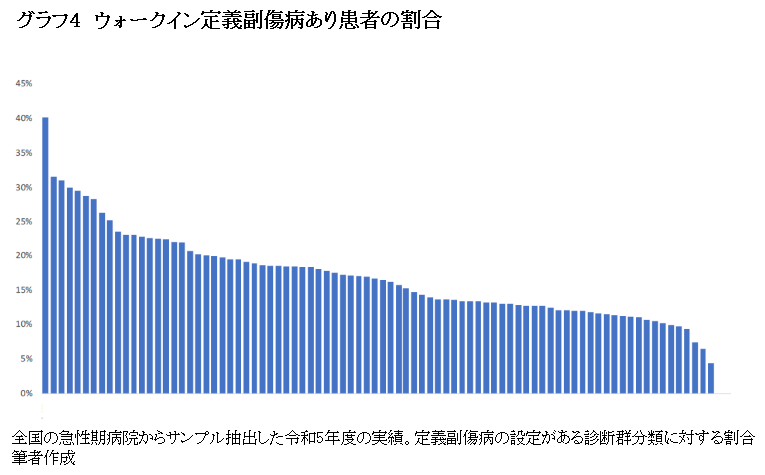

定義副傷病の該当割合について全国の約90病院、定義副傷病に該当する20万症例で、入院経路別に見たものがグラフ1になる。「ちば医経塾」や「岡山大学トラ穴」をはじめ、私が関係する病院のデータで定義副傷病などに前向きに取り組む病院が多いため、DPC対象病院全体よりも少し高い水準かもしれない。ただ、全体の傾向は大きく変わらないと予想され、予定入院患者は定義副傷病の該当率が低く、緊急入院、特に救急車搬送入院で高くなる。

これを病院別で見たものがグラフ2・3・4であり、明らかに救急車搬送入院で定義副傷病の該当率が高いことが分かる。救急車搬送入院は、高齢者で、かつ重篤である傾向が強いため、合併症を有する患者が多くなるという、一般的な理解と整合するのではないだろうか。

だからこそ、DPC/PDPSにおける制度としても、このような患者を評価してきたわけであり、妥当な制度設計とも考えられる。ただ、状況は変わりつつある。特に2022年度から24年度の診療報酬改定で、定義副傷病には変更が加えられた。

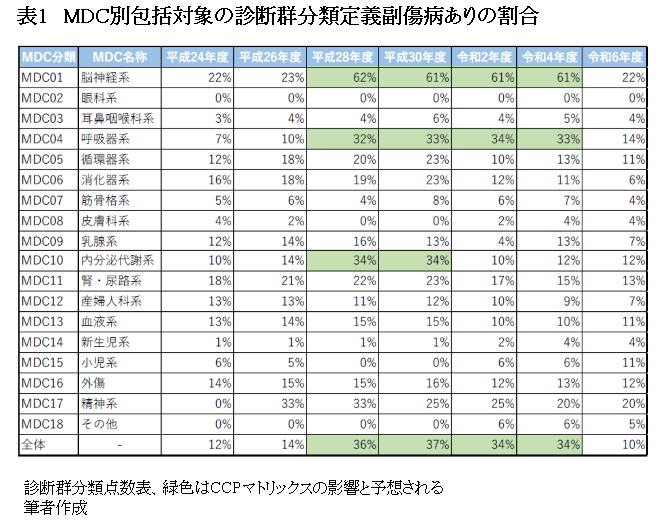

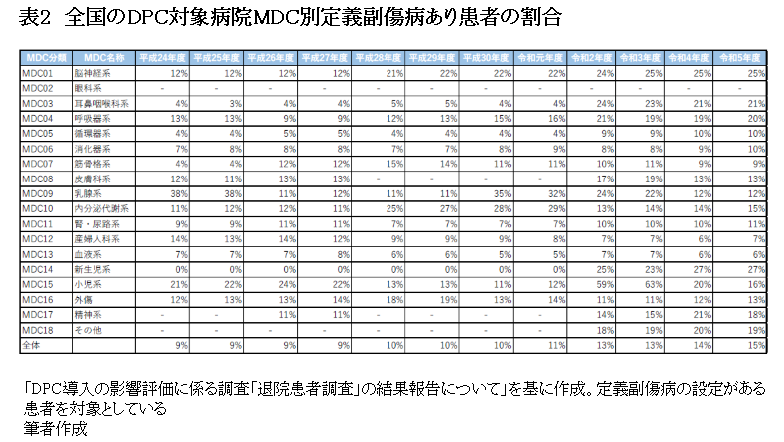

表1は、調整係数が置き換わり、基礎係数が設定された12年度からの改定年ごとにMDC別に包括評価対象患者に限定し、定義副傷病が設定された割合を見たものである。色をつけた部分は、16年度診療報酬改定でCCPマトリックスが導入された影響が色濃く出てくると予想するが、24年度診療報酬改定では以前よりも定義副傷病の設定そのものが大幅に減少した。そもそもMDC02の眼科系は当初から設定がないなど、領域によって状況は異なっているものの、全体的に定義副傷病は減少した。

ICD10で見ると血小板減少等のD(血液・造血器疾患)、骨粗鬆症等のM(筋骨格系疾患)、胸水等のJ(呼吸器系疾患)、S(損傷・中毒)、尿路感染症等のN(尿路系疾患)が大幅に減少した印象がある。

表2は、全国のDPC対象病院について改定年度ごとにMDC別に定義副傷病の設定がある診断群分類について、定義副傷病の該当率を計算したものである。全てのDPC対象病院が含まれており、世の中の平均的な水準である。今までは増加傾向にあったものの、24年度は、定義副傷病の設定変更に伴い大幅に減少していることが予想される。

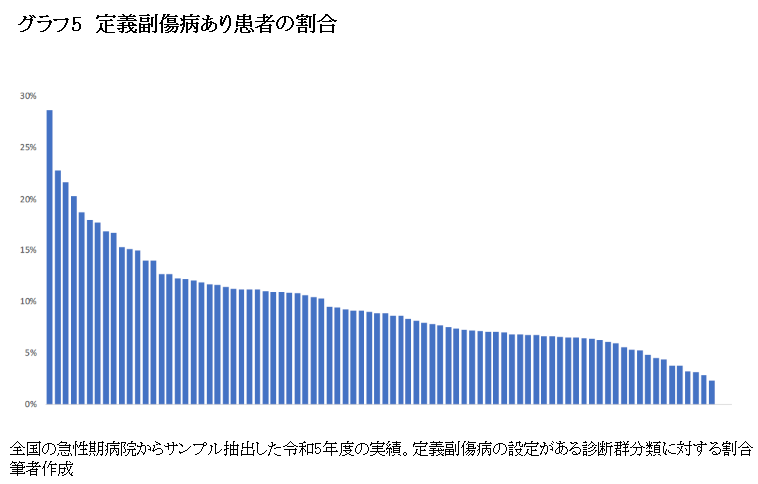

一方で、グラフ5は、前述した全国の病院ではあるが、サンプルを限定しており、病院による違いは大きい。

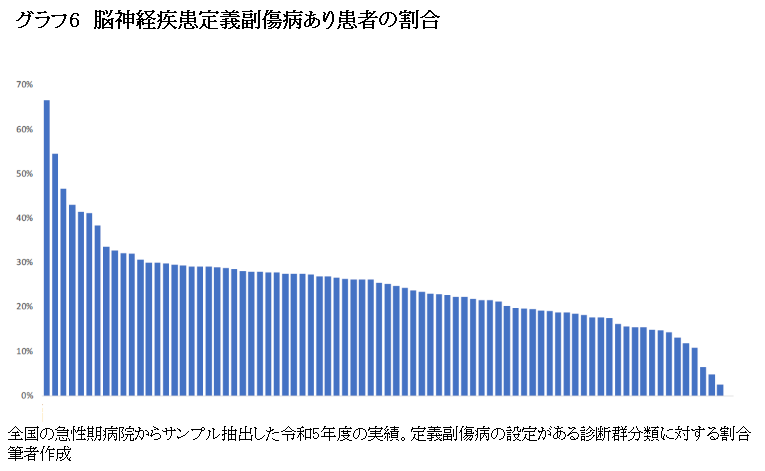

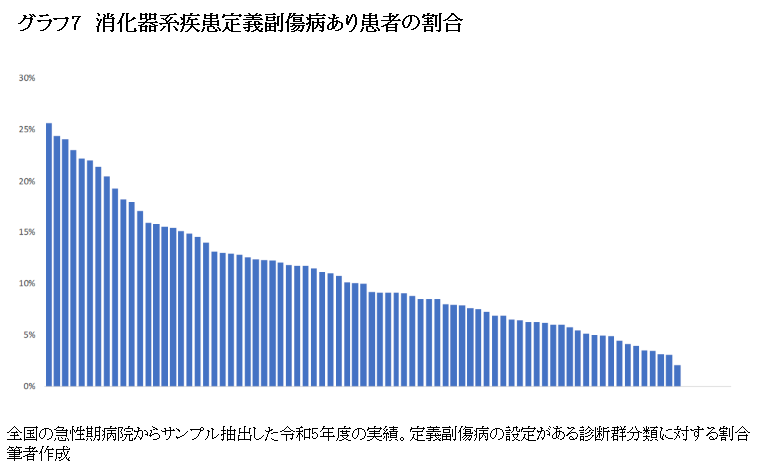

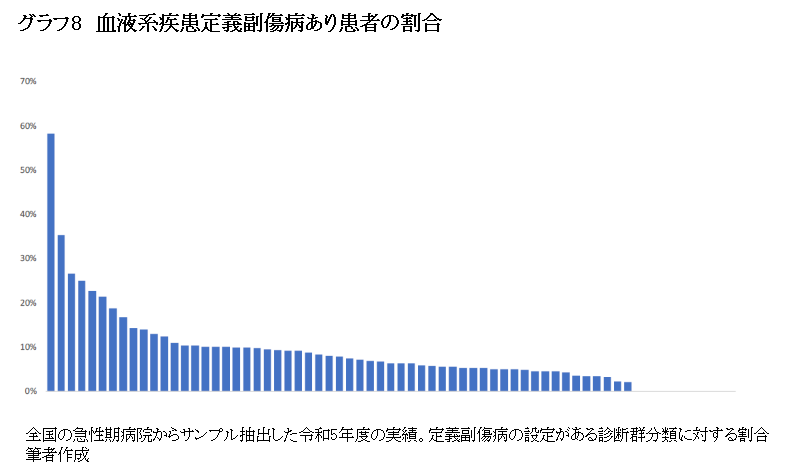

ただし、診療領域によって定義副傷病の該当率は異なるため、該当率が高いMDC01(脳神経系)、対象症例数が多いMDC06(消化器系)、敗血症などの定義副傷病が中心で該当しづらく、かつ対象症例数が少ないMDC13(血液系)を見たものであり、やはり病院によるバラつきは大きい=グラフ6・7・8=。

これは一体何を意味するのだろうか。

(残り2184字 / 全3808字)

次回配信は5月26日を予定しています

この記事は有料会員限定です。

有料会員になると続きをお読みいただけます。

【関連記事】

【関連キーワード】