【千葉大学医学部附属病院 副病院長、病院経営管理学研究センター長 、ちば医経塾塾長 井上貴裕】

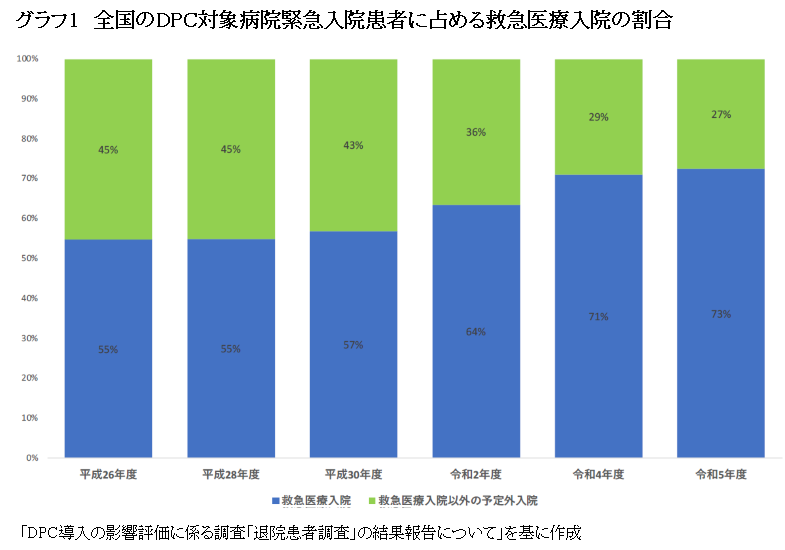

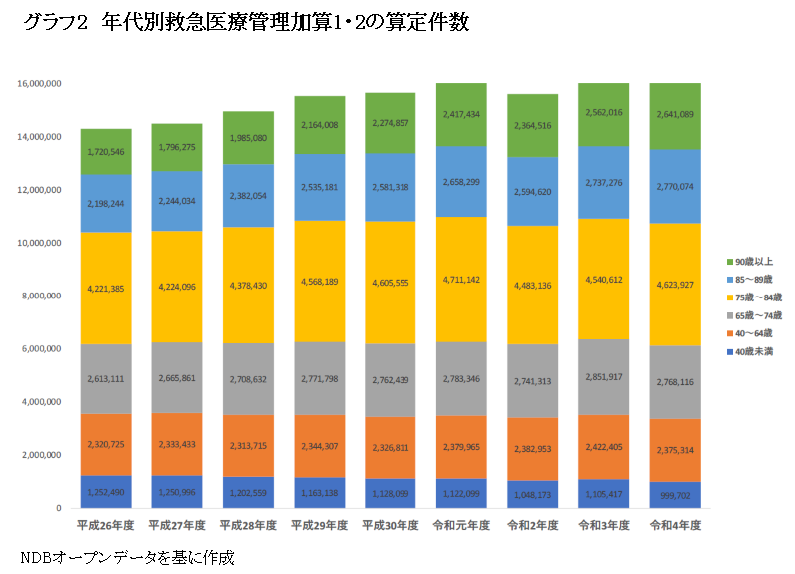

2022年度のNDBデータベースによると、全国で救急医療管理加算に対する報酬への支払額は年間約1,170億円(コロナの臨時的取り扱いを除く)。高齢者救急の増加が問題視される中で、高齢者の救急医療管理加算は微増傾向にあるが、緊急入院患者に占める救急医療入院の割合は上昇している=グラフ1・2=。

(残り1878字 / 全3030字) 次回配信は6月9日を予定しています

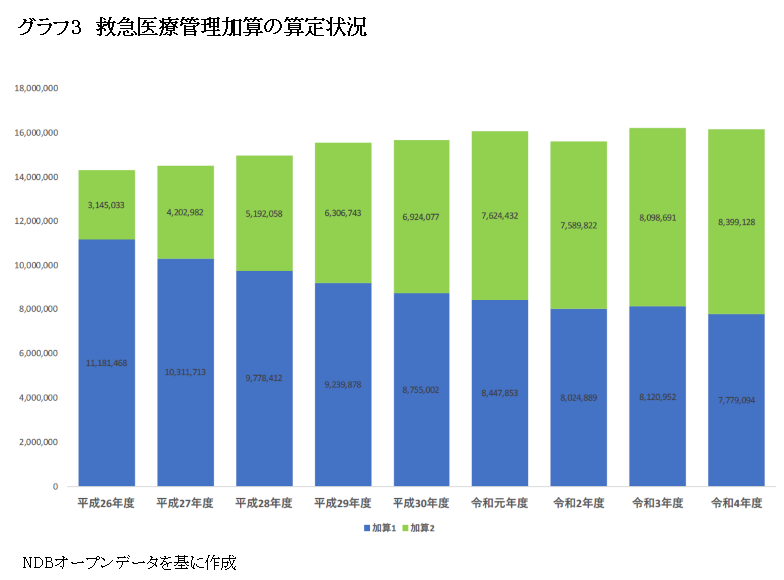

ただし、救急医療管理加算2の算定が増加している=グラフ3=。

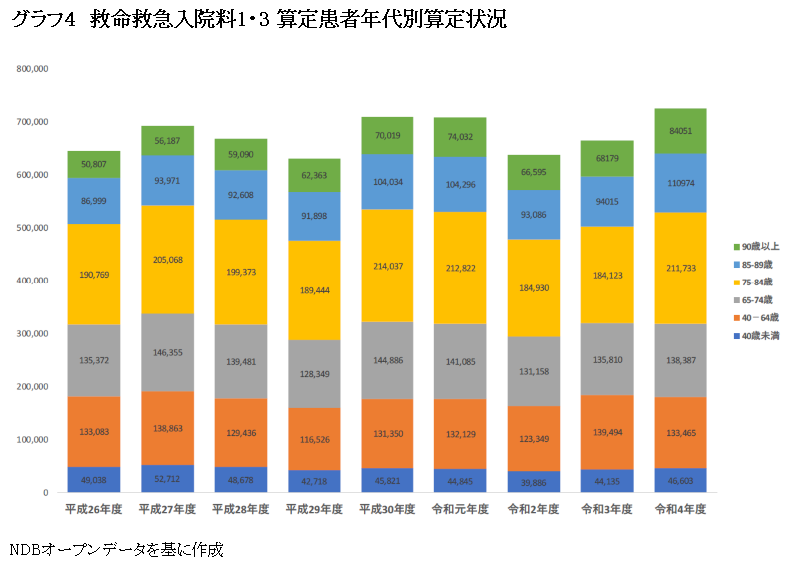

救急医療管理加算の算定率には地域差があることを本連載では取り上げてきたが、いまだその解消には至っていない=グラフ4=。

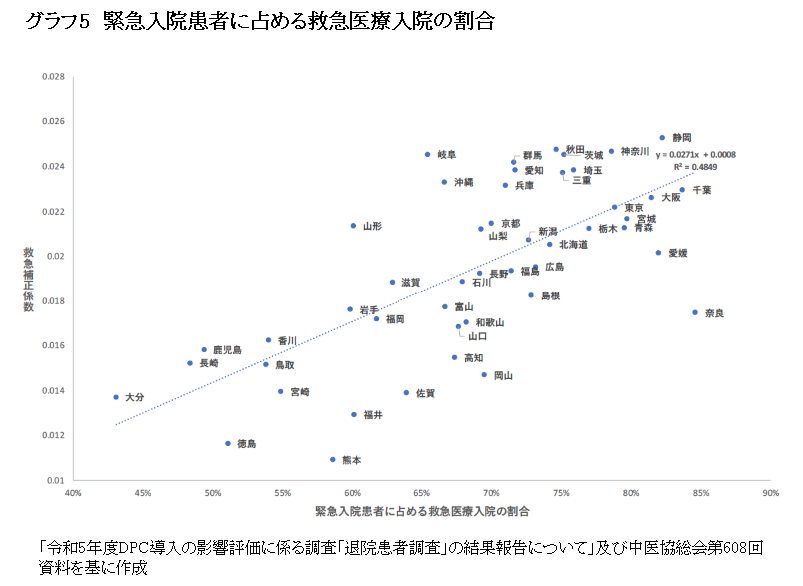

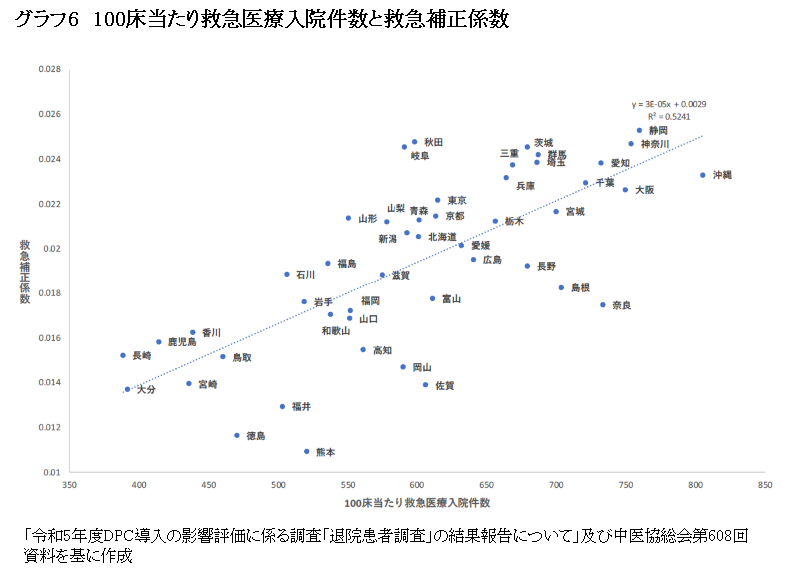

グラフ5は、縦軸に救急補正係数を、横軸に緊急入院患者に占める救急医療入院の割合を都道府県別に全てのDPC対象病院を含めて抽出したものである。予定入院割合が高いと救急補正係数は低くなるため、横軸を100床当たり救急入院件数としても傾向が大きく変わるわけではない=グラフ6=。このような地域差は患者の重症度でなく、保険審査の基準の違いが影響している。

医師数が少なく、医療費がそれほど多くない地域では救急医療を提供することが困難であり、それに対するご褒美としてこの加算の算定率が高くなっているのだとすれば、地域差も許容範囲として曖昧な基準で運用することもあり得るだろう。拙速な見直しは救急医療の提供に支障を来す恐れもあり、望ましくないという考え方もある。ただ、診療報酬の改定ごとに救急医療管理加算の基準は厳しくなってきた面もあり、この加算の在り方は高齢者救急をどう考えるかという論点と密接に関係する。本稿では、救急医療管理加算の今後の在り方について私見を交えて考えていく。

救急医療管理加算は、重篤な緊急入院の受け入れを評価したものであるから、医師の判断が適切に行われているという性善説に立てば欠くべからざる報酬と言えるだろう。財源の制約という議論をしなくてよいならば、病院としてはあるとありがたい報酬であるし、実態に応じた適切な算定を心掛けたい。しかし、そうなると2024年度診療報酬改定において高齢者救急の主な担い手は急性期病床ではなく、10対1の看護師配置を基準とし多職種で支える地域包括医療病棟であるという議論の位置付けとの整理が必要になるかもしれない。

そもそも「重症度、医療・看護必要度」(看護必要度)のA項目で「救急搬送後の入院(緊急に入院を必要とする状態)」の評価期間を5日から2日に短縮し、急性期一般入院料1などの7対1病棟からB項目を基準から除外し、高齢者救急を急性期病棟で受けづらい仕組みに変更された。これに救急医療管理加算まで厳格化されたら、高齢者救急のたらい回しが起きかねず議論を急ぐべきではないという考え方もあるだろう。

しかし、

この記事は有料会員限定です。

有料会員になると続きをお読みいただけます。

【関連記事】

【関連キーワード】