【千葉大学医学部附属病院 副病院長、病院経営管理学研究センター長、ちば医経塾塾長 井上貴裕】

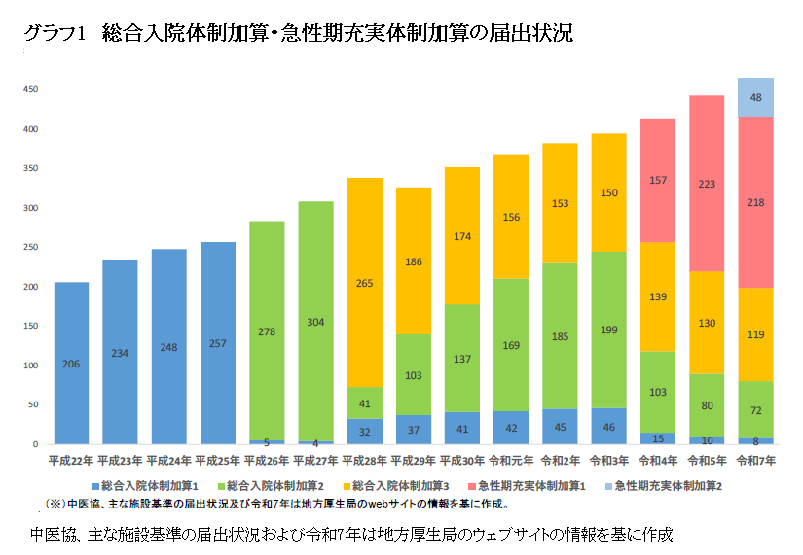

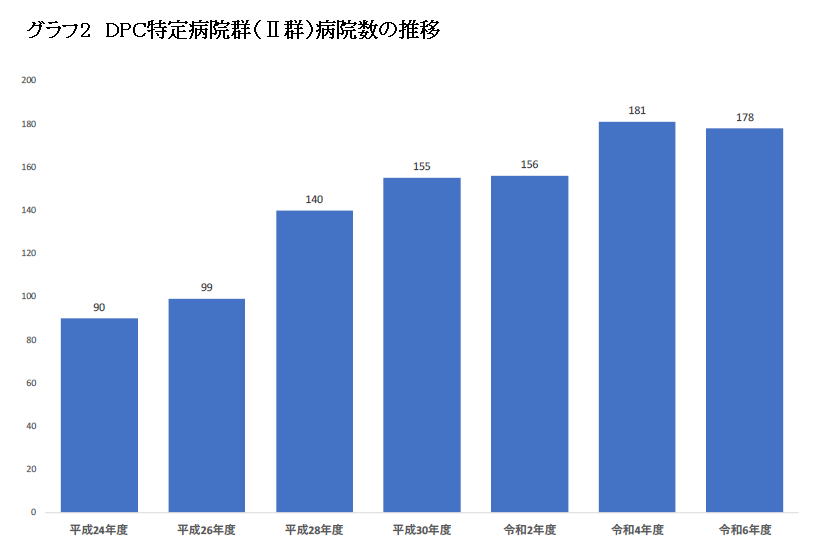

2022年度診療報酬改定で新設された急性期充実体制加算は、コロナ禍で重点医療機関として活躍した高度急性期病院を中心に評価し、瞬く間に届け出病院数が増大した。現在、急性期充実体制加算1と2を含めて約280病院が届け出ており、それに伴い、総合入院体制加算の届け出病院が減少した=グラフ1=。DPC/PDPSのDPC特定病院群が180カ所程度であることからすると、届け出病院数は非常に多いという評価もできるだろう=グラフ2=。

これはハードルの設定によるところだが、今までも指摘してきたように、ある意味当然のことであり、病院としては出来高算定できる真水の大きな報酬であるため、ありがたい。届け出に向かい粛々と対応すべきだろう。DPC特定病院群になれば、基礎係数は少し上がるが、機能評価係数IIでの評価が下がることが多いため、医療機関別係数全体では厳しい評価になる。

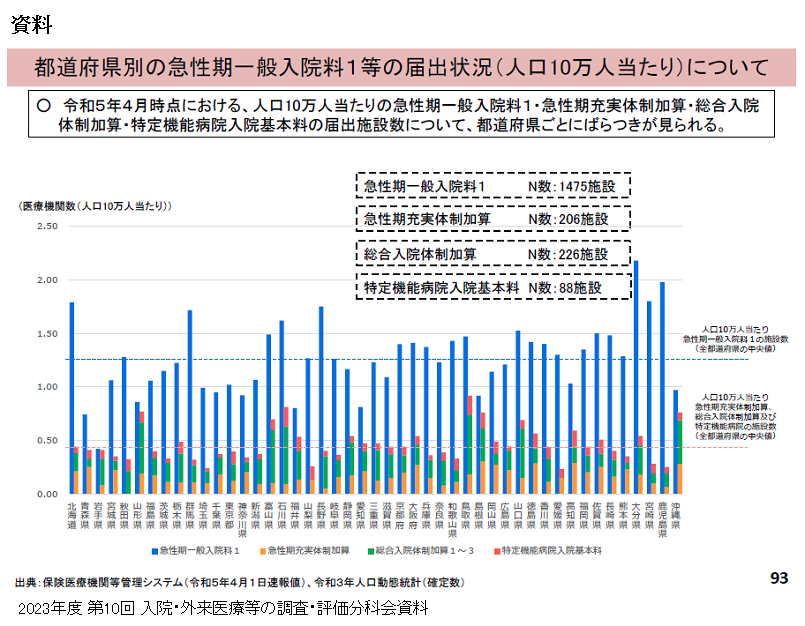

その中で、急性期充実体制加算の存在は高度急性期病院にとっては経済的に大きいし、地域医療構想でもこの加算を届け出ている病院を中心に、高度急性期機能を有する病院として議論が行われる可能性がある。なお、高度急性期病院には特定機能病院や総合入院体制加算を届け出る病院も含めるべきだと捉えられるような資料も国から示されているが、それらの機能には差異があると予想する=資料=。

そこで本稿では、これらの高度急性期病院について直近の施設基準の届け出状況と23年度病床機能報告データを基にその実態に迫り、今後の在り方について私見を交えて論じていく。なお、高度急性期病院は一様に定義できるものではないが、ここでは総合的かつ救急や手術にバランスよく取り組むという意味で、急性期充実体制加算と総合入院体制加算の届け出病院を対象とし、項目によっては特定機能病院を含める。

(残り4913字 / 全5711字)

次回配信は7月中旬を予定しています

この記事は有料会員限定です。

有料会員になると続きをお読みいただけます。

【関連記事】