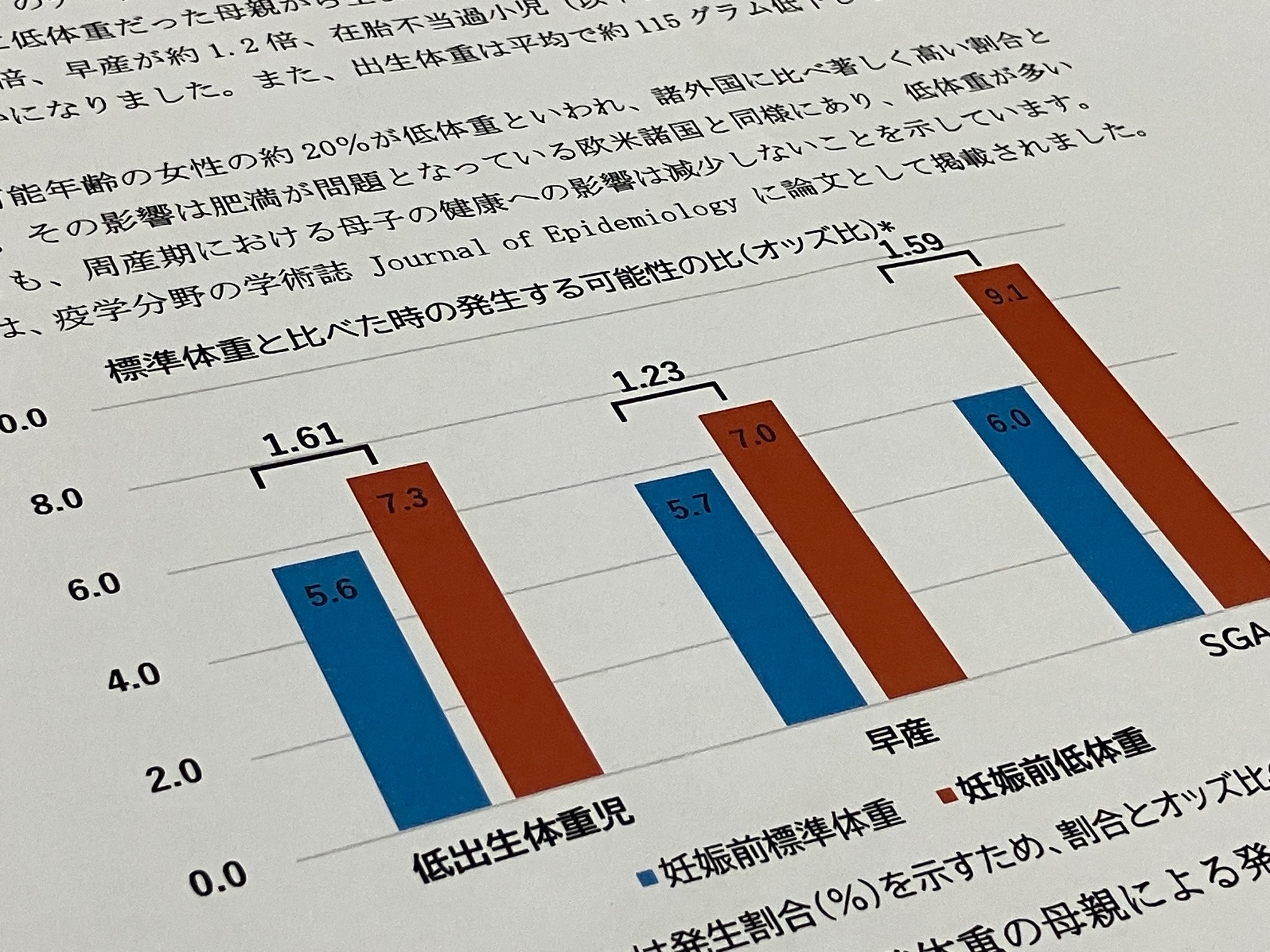

抗凝固薬処方の後期高齢者、脳出血の入院リスク1.6倍

「処方なし」と比べ 都健康長寿医療センター

研究は、同センターの「福祉と生活ケア研究チーム」の平田匠研究部長のグループによるもので、北海道に住む75歳以上の高齢者13万2,516人分のレセプト(診療情報明細書)情報を分析した。 その結果、2017年4月-19年3月の2年間で...

CBnews会員(無料会員)・CBnewsマネジメント会員(有料会員)の方のみ続きをお読みいただけます。

.jpg)